Die Mahnerin

Doppeljubiläum in München: Die Israelitische Kultusgemeinde wurde vor achtzig Jahren wiedergegründet. Und Charlotte Knobloch ist seit vierzig Jahren ihre Präsidentin. Akademiedirektor Udo Hahn würdigt die fast 93-Jährige für ihren Einsatz, dass jüdisches Leben in die Mitte der Gesellschaft zurückgekehrt ist. Dass es dort bleibt, braucht den Einsatz aller Bürgerinnen und Bürger.

Manchmal ist schon allein die Zahl beeindruckend. Vierzig Jahre ist es her, dass Dr. h.c. mult. Charlotte Knobloch zur Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern gewählt wurde. Noch mehr Eindruck hinterlässt dieses Jubiläum, wenn man bedenkt, dass die Kultusgemeinde vor achtzig Jahren, am 15. Juli 1945, wieder gegründet wurde. Vor diesem Hintergrund ist es nicht übertrieben, Charlotte Knobloch als die wohl prägendste Persönlichkeit des Judentums in Bayern nach dem Zweiten Weltkrieg zu bezeichnen. Auch bundesweit dürfte dies gelten. Sie war Vize-Präsidentin und Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, darüber hinaus unter anderem Vize-Präsidentin des World Jewish Congress sowie des European Jewish Congress.

Ihr Wort ist maßgeblich – in Politik und Gesellschaft. Bald 93 Jahre alt, ist sie in einer Weise öffentlich präsent, das man nur staunen kann. In der Fülle der Begegnungen nimmt sie sich stets Zeit für das Gespräch, erinnert Einzelheiten, interessiert sich für Details, fürs Persönliche, gar Private. Ohne sie, so wird man ohne Übertreibung sagen können, wäre das jüdische Leben nicht in die Mitte der Gesellschaft zurückgekehrt. Es hat ein Maß an Sichtbarkeit erlangt, wie man es sich 1945 nicht hätte vorstellen können. Man denke nur an die Eröffnung der Hauptsynagoge Ohel Jakob in München am 9. November 2006. Ohne die Initiative von Charlotte Knobloch, ihre Hartnäckigkeit, ihr Verhandlungsgeschick, ihren Trotz, ihre Verbindlichkeit, ihre Ernsthaftigkeit, ihr Vertrauen, ihre Zuversicht – ohne diese Haltung gepaart mit ihrem unermüdlichen Einsatz wäre vieles nicht geworden, was in vierzig Jahren ihrer Präsidentschaft eben ganz wesentlich mit ihrem Namen zu verbinden ist.

Knobloch zitiert Siegfried Lenz: “Vergangenheit hört nicht auf. Sie prüft uns in der Gegenwart”

Sie ist aber nicht nur Ideengeberin und Initiatorin, sie ist auch Mahnerin. Und in dieser Rolle wirkt sie wie ein Seismograph, erkannte und erkennt früh, dass der Antisemitismus nie weg war. Vermutlich nicht einmal kleiner geworden war, sondern nur darauf wartete, dass die Nie-wieder-Reden zur Routine wurden und sich die bundesdeutsche Nachkriegsgesellschaft in Sicherheit wähnte, dass Antisemitismus und Rechtsradikalismus mindestens eingehegt zu sein schienen. Die antisemitischen Ausbrüche der letzten zehn Jahre wären wohl – so mein Eindruck – nicht auf Protest aus Politik, Kirche und Zivilgesellschaft gestoßen, hätte Charlotte Knobloch diesen nicht nachdrücklich eingefordert. Dass sie dies tun musste und vielleicht die Einzige war, die es tun konnte, weil nur ihr Wort Gewicht hat, zeigt, dass Politik und Gesellschaft lange – zu lange – diese Gefährdung unterschätzten. Knobloch hatte den Riss im Damm früh erkannt. Ihren Warnungen vor dem drohenden Dammbruch wollten nur wenige glauben. Ist er gebrochen? Der rasant angestiegene Antisemitismus scheint das zu belegen.

Ich frage mich, wie Charlotte Knobloch dies alles in ihrem tiefsten Inneren verarbeitet. In der Nacht von 9. auf den 10. November 1938 wird sie als Sechsjährige Zeugin der Novemberpogrome, als jüdische Geschäfte vor ihren Augen zerstört und geplündert, Menschen misshandelt und abgeführt werden. Als 1941 von München aus die ersten Deportationen in die Konzentrationslager beginnen, bringt ihr Vater, Siegfried Neuland, seine Tochter zur tiefreligiösen katholischen Bäuerin Kreszentia Hummel in Mittelfranken. Ihr verdankt Charlotte Neuland ihr Überleben. 1945 kehrt sie nach München zurück. 1951 heiratet sie den Krakauer Juden und KZ-Überlebenden Samuel Knobloch, bekommt zwei Töchter und einen Sohn.

Seit vierzig Jahren widmet sie ihr Leben dem Kampf für Frieden, Gleichberechtigung und Demokratie. Damit Charlotte Knobloch und unsere Gesellschaft diesen Kampf gewinnen, müssen wir dafür sorgen, dass Jüdinnen und Juden ihn nicht alleine kämpfen müssen. Ob in Politik, Kirche und Zivilgesellschaft alle verstanden haben, worum es geht, darf bezweifelt werden. Der Protest wäre deutlicher, wenn dies der Fall wäre. Dabei ist doch klar, dass Antisemitismus die Würde aller Menschen bedroht!

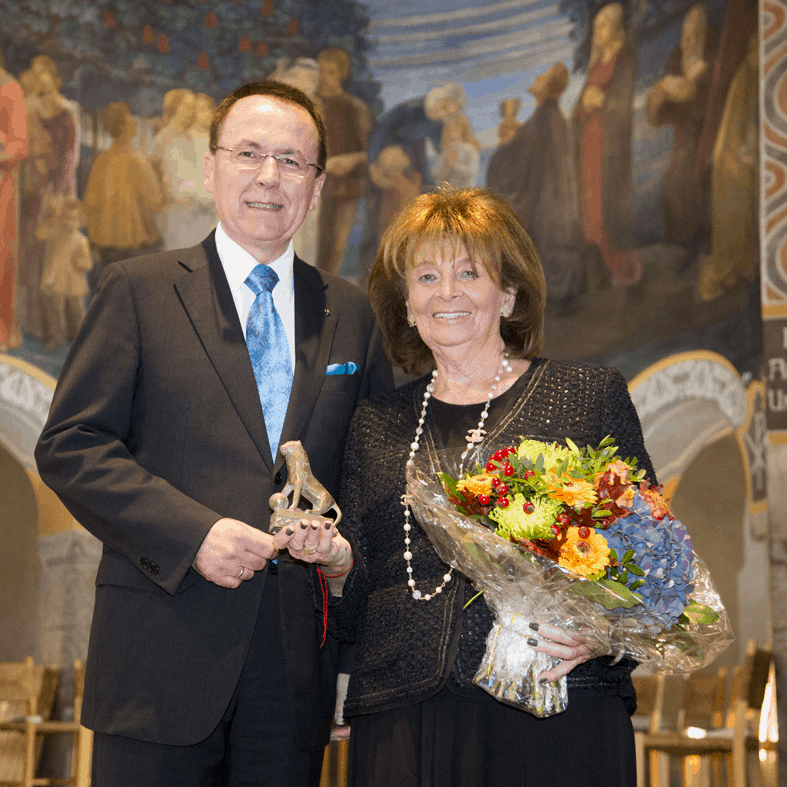

Am 9. November 2014, als die Evangelische Akademie Tutzing sie mit dem “Tutzinger Löwen” auszeichnete, zitierte sie den Schriftsteller Siegfried Lenz mit den Worten “Vergangenheit hört nicht auf. Sie prüft uns in der Gegenwart”. Knobloch beschrieb die Wunden auf ihrer Seele im Gedenkjahr 2014 – einhundert Jahre nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs, 75 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, 76 Jahre nach der Reichspogromnacht und 25 Jahre nach dem Fall der Mauer. Der neue, alte Judenhass sei 2014 wieder da. “Wo ist die Mehrheitsgesellschaft, die uns jüdische Mitbürger schützt? Warum bleibt die überwältigende Mehrheit so unsichtbar?”, fragte sie und ergänzte: “Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, die von Zivilcourage redet, aber wenn es darauf ankommt, den Kopf in den Sand steckt.”

Worte, die auch heute, 2025, nichts an Aktualität eingebüßt haben. An die jüngere Generation gewandt betonte Knobloch bei der Preisverleihung: “Ich wünsche mir, dass wir eine wehrhafte Bürgergesellschaft bilden. Und ich rufe heute wiederholt die jungen Menschen dazu auf, für Freiheit, Frieden und Demokratie zu kämpfen.” Die Erkenntnisgeneration müsse den Stab der Geschichte an die Erlebnisgeneration weiterreichen. Und die Erkenntnisgeneration dürfe das “Nie wieder” nicht vergessen, so Knobloch. Was nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht wurde, “müssen wir schützen und verteidigen, damit das schlimmste Verbrechen des 20. Jahrhunderts sich nicht wiederholt. Nie wieder”.

Es ist das Gebot der Stunde, Antisemitismus mit der Kraft der Argumente und der Justiz zu bekämpfen. Die Menschen sind es Charlotte Knobloch schuldig – auch um ihres eigenen Lebens in Freiheit willen.

Udo Hahn

Der Autor leitet die Evangelische Akademie Tutzing

Bild: Charlotte Knobloch (Foto: Franz Otter / eat archiv)