Mit allen Menschen in Frieden Leben

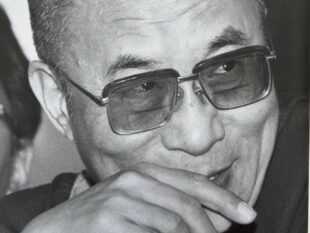

Vielen gilt er als Sinnbild des gewaltlosen Widerstands und wird mit Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King und Mutter Teresa in einem Atemzug genannt: der Dalai Lama. Zweimal besuchte der Friedensnobelpreisträger die Evangelische Akademie Tutzing. Anlässlich seines 90. Geburtstags würdigt Akademiedirektor Udo Hahn das geistliche Oberhaupt Tibets.

- Bildergalerie am Ende des Artikels

- Bericht über den Besuch des Dalai Lama in den “Tutzinger Blättern” von 1990 nachlesen

Vom Dalai Lama zu sprechen, bedeutet auch, Jürgen Micksch die Ehre zu geben, der zwischen 1984 und 1993 stellvertretender Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing war. Und mit seinen zahlreichen Initiativen – unter anderem der Gründung von Pro Asyl und des Abrahamischen Forums – bis heute einer der führenden Experten des interreligiösen Dialogs in Deutschland ist. Zweimal holte er den Dalai Lama in die Evangelische Akademie Tutzing. Vor seinem Besuch der Akademie im Oktober 1990 hatte Micksch ein Treffen des geistlichen Oberhaupts Tibets mit dem damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker vermittelt. Der Bundespräsident hatte das Treffen zwar als “Privatgespräch” deklariert, doch das verhinderte nicht die Proteste Chinas, das von Weizsäcker vorwarf, sich “in unverschämter Weise” in innere Angelegenheiten des Landes eingemischt zu haben. Eine für China typische Reaktion.

Zur Erinnerung: 1951 besetzte China das kleine Tibet, 1959 kam es zum Aufstand der Tibeter – als dessen Folge der Dalai Lama fliehen musste, der damals auch das weltliche Oberhaupt Tibets war. Sein bürgerlicher Name Tenzin Gyatso. 1935 als Sohn einer Bauernfamilie geboren, und im Alter von zwei Jahren als XIV. Reinkarnation des Dalai Lama anerkannt, mit fünf Jahren inthronisiert. Seit seiner Flucht aus China lebt der Dalai Lama im indischen Exil in Dharamsala, wo er am 6. Juli seinen 90. Geburtstag feierte. Seither wirbt er für eine Autonomie der Tibeter – unter chinesischer Herrschaft. Doch auch das ist für China inakzeptabel. Dessen Druck auf Regierungen weltweit ist so stark, dass Treffen zwischen Regierenden und dem Dalai Lama die Ausnahme sind.

Einer, der sich von der Kritik Chinas nicht beeindrucken ließ, ist der frühere hessische Ministerpräsident Roland Koch. Er lud den Dalai Lama immer wieder ein und zeichnete ihn 2005 mit dem Hessischen Friedenspreis aus. Die Beziehungen zu China dürften “nicht den Preis haben, dass eine friedliche Kultur untergeht”, warnte Koch 2015 beim Besuch des Dalai Lama zu dessen 80. Geburtstag in Wiesbaden.

Dass die Eigenständigkeit des tibetischen Buddhismus tatsächlich gefährdet ist, lässt sich daran erkennen, dass die chinesische Führung gerade erst darauf verwies, den nächsten Dalai Lama bestimmen zu wollen. Anlass war, dass das geistliche Oberhaupt der Tibeter ankündigte, dass es grundsätzlich einen Nachfolger für ihn geben soll. Damit wandte er sich gegen Spekulationen, dass die seit Jahrhunderten bestehende Tradition zu Ende gehen könnte. China wertete diese Ankündigung, dass allein die Tibeter das Recht hätten, über die Wiedergeburt des Dalai Lama zu bestimmen, als Affront. Kein Wunder, denn der Konflikt um die Regelung der Nachfolge schwelt schon lange und hat politische Bedeutung. Peking sieht Tibet als Teil des eigenen Territoriums und betrachtet den aktuellen Dalai Lama als Separatisten. Die Suche nach dem Nachfolger und seine Anerkennung als Reinkarnation des jetzigen Dalai Lama soll “in Übereinstimmung mit der vergangenen Tradition”, sagte der Dalai Lama. Nur die von ihm gegründete gemeinnützige Organisation Gaden Phodrang Trust in Dharamsala dürfe dies entscheiden.

Dem Glauben der tibetischen Buddhisten nach werden spirituelle Lehrer (Lamas) nach ihrem Tod wiedergeboren. So ist es demnach möglich, die jeweils nächste Reinkarnation eines Dalai Lama zu finden. Die Oberhäupter der Tibeter werden von hohen buddhistischen Gelehrten ausgesucht. Der jetzige Dalai Lama wurde 1937 als Zweijähriger gefunden. Bis heute gilt er vielen als Sinnbild des gewaltlosen Widerstands seines Volks gegen China.

In dem zweitägigen Symposium im Herbst 1990 legte der Dalai Lama seine Gedanken zu Gewaltlosigkeit und Toleranz dar: “Nur wenn es gelingt, eine Welt zu schaffen, in der alle zu essen und Platz zum Leben haben, in der alle Menschen mit allen in Frieden leben können, gibt es eine Chance, die sonst drohende Katastrophe zu verhindern.” In dieser Weise äußerte er sich auch bei seinem zweiten Besuch der Akademie 1993. Eine bleibend gültige Mahnung.

Udo Hahn

Aufmacherbild: Der Dalai Lama 1990 bei seinem Besuch in Tutzing (Foto: Franz Xaver Fuchs / eat archiv)